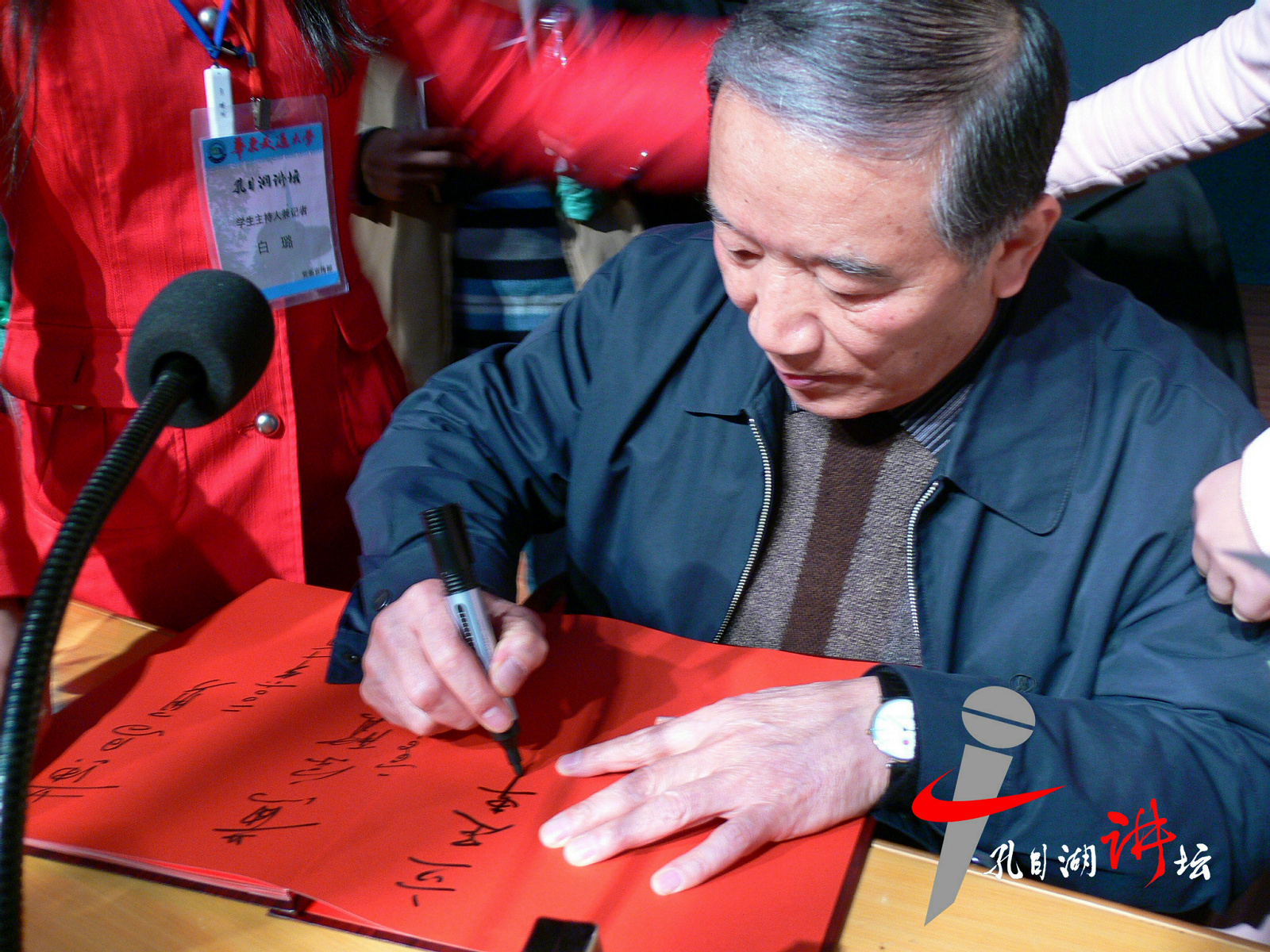

“退休以后臨危受命,槍炮聲中艱難復館,奇跡25小時解救人質,花甲老人戰火中再敘傳奇”,這說的是我國第一位帶“保鏢”的外交官——孫必干大使。11月24日,孫大使作客第141期孔目湖講壇,為聽眾講述戰火中的中東問題。講座氣氛熱烈,穿過“戰火”,同學們看到了我國外交官始終把國家利益放在第一位的崇高精神。

作為我國的中東問題特使,孫大使首先為同學們講述中東問題的基本狀況。“中東”,該名稱來源于過去人們以歐洲為中心,按距離遠近把東方各地分別稱為“近東”、“中東”和“遠東”。在地理術語上,“中東”包括西亞和北非的22個阿拉伯國家及伊朗、土耳其和以色列。政治角度的中東問題是指以色列和阿拉伯國家的分歧、爭端以及戰爭,而實際指的是巴勒斯坦和以色列的問題。孫大使說到:可用四句話來概括中東問題的的基本狀況,這就是是中東地區的古代文明,中東戰略地位的重要性,豐富的石油和天然氣資源,以及世界矛盾的集中地區。而它作為三大宗教的發源地,處于溝通亞非歐三大洲的戰略地位和具有的豐富的石油天然氣資源,使它歷來成為兵家必爭之地。

談到中東問題的由來,孫大使說,圍繞著巴勒斯坦問題而發生的中東戰爭,根源于歷史上猶太民族的三次遷徙和遷徙中在世界各地受到的不公平待遇,以及在近代殖民主義背景下興起的猶太復國主義運動。而1947年聯合國第181號以巴分治決議則直接導致了第一次中東戰爭。孫大使認為,猶太人在巴勒斯坦地區建國,實現復國,以上百萬巴勒斯坦人的流離失所為代價是阿以爭端的實質。

第一次中東戰爭后,在1948年到1973年間,又發生了三次中東戰爭。孫大使提到,三十多年的戰爭沒能解決巴以問題,表明通過武力不能解決爭端,和談之路勢在必行。而三十年的和談也沒能解決問題,為什么呢?孫大使認為,首先,阿以在長期斗爭形成的分歧和爭端,使雙方互相對立和仇恨;其次,雙方在水資源和領土的爭奪隔閡不可能在短期內消失;再次,美國一直以來支持以色列,靠其實施中東戰略,使得阿拉伯人和猶太人在某種程度上拉大了差距。 阿以爭端一百多年,現在的矛盾還很尖銳,當今世界各國都非常關注中東問題,孫大使認為,和談還會繼續下去,雖面臨種種困難,但談下去總會有辦法的。孫大使談到我國對巴以問題的態度說到,我國支持巴勒斯坦恢復民族國家,支持巴的正義事業斗爭;主張在聯合國已經有的基礎上,以土地換和平為原則達成巴以之間和平的解決,最終實現以色列國跟巴勒斯坦國,猶太民族和阿拉伯民族共處的目的;主張巴以雙方都能從兩國人民根本利益出發,通過協商解決彼此爭端。

孫大使還為全場聽眾講述了他在伊拉克的復館經歷。使我們從中看到了一名中國外交官在困難和危險面前毫不退縮,始終把國家利益放在首位的崇高品質。

攝影記者:林重先 詹前裕