老舍�,本名舒慶春�,字舍予���,著有《駱駝祥子》���、《四世同堂》�����、《離婚》等名作���,中華人民共和國成立后因創作《龍須溝》而榮獲“人民藝術家”的稱號�。但就是這樣的一位 “人民藝術家”�����,在1966年8月的某天���,“文革”剛剛開始的時候�����,選擇了在“太平湖”結束自己的一生,如“太平湖”的蘆葦般沉寂于太平湖水中���。而與此同時,三個互不相識的人,竟稱在同一時間�、同一地點打撈起了老舍的尸體���。這究竟是怎么回事�?到底誰是真正的打撈者���?老舍之死的背后又有多少隱情�����?追尋藝術大師之死在今天又有怎樣的意義�����?

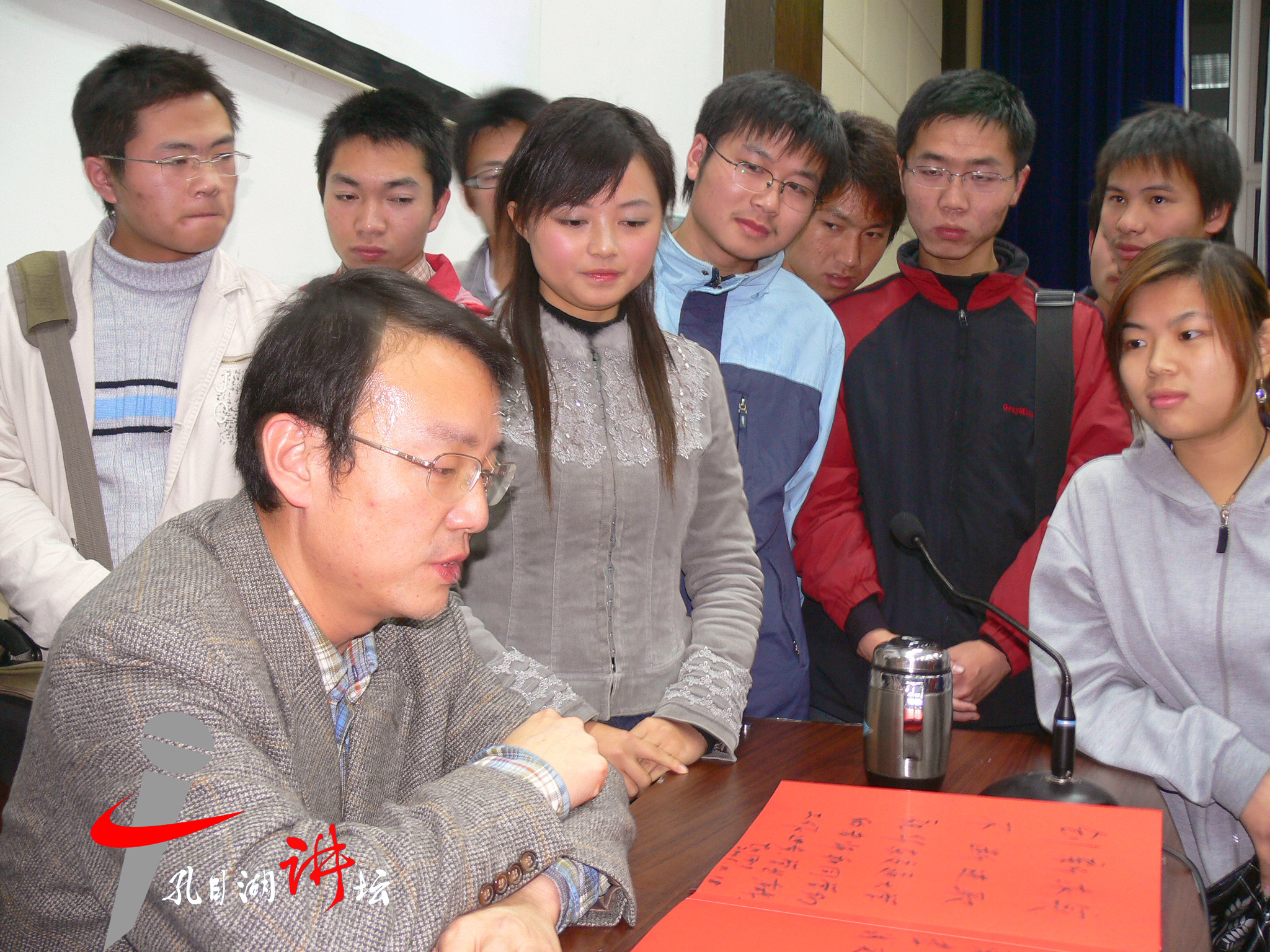

12月7日晚,中國現代文學館研究員���、復旦大學中文系博士后傅光明先生���,做客第143期“孔目湖講壇”���,給我校師生帶來了一場題為“老舍之死”的精彩講座�。傅先生以深刻的思想與嚴謹治學的精神把聽眾帶入了解讀老舍死亡的歷程之中。

關于老舍先生的死,大體上有三種意見:一���,覺得老舍先生的死,可以跟屈原、田橫五百壯士相提并論,是舍生取義的���;二,老舍先生的死是因為他面對突如其來的暴力和侮辱,他心靈之脆弱無法承受,絕望了���,去死;三,就覺著那么懂得幽默的老舍���,為什么不在那個時候幽默一下,不然就可以躲過這一劫了?

傅先生研究老舍之死十年有余�,他對于老舍死亡之因的研究資料���,來自于老舍生前的親屬�、好友�����、同事的口述���。傅教授認為口述之歷史與歷史之本來面目之間存在著一個未知的鴻溝�����,更多情況下歷史是具備相當大程度上的文學或是神話色彩的���。

1966年8月23日�,老舍在文聯遭遇了批斗,這是導致老舍自殺的直接原因�。對于老舍8月23號那天為什么去文聯���,口述者有截然不同的兩種版本�。老舍的夫人和其一個好友說老舍是為了參加當天單位的“文化大革命"活動,惟恐落到青年人的后面���。而老舍的兒子說在8·23事件發生的前一周,老舍與其進行了長談,表達了自己對歐洲文化大革命的看法,對毀壞文物�、破壞文化的“文化大革命”的反感���,甚至說老舍在文革之前就已經預見到了“文革”的走向�。因此他之所以去文聯是為了表達他心中淤積的對社會現實的不滿�����。

甚至���,有些口述者說在發現老舍尸體的當天�,在“太平湖”邊有許多碎紙片�,拼接起來就是毛澤東的《詠梅》。另外某些口述者所敘述的老舍與五歲的孫女說再見等情景與《茶館》中的情節相似,通過他們的口述讓人感覺似乎歷史的真實與藝術的悲劇完美的融合在一起了。傅先生認為這些“歷史”不排除是人們所編織的美麗的神話,并從細節上提出了自己的疑問和思考���。

講座中,傅先生闡述了自己十余年來在對”老舍之死”研究的過程中所形成的歷史觀。他認為歷史是合聲的樂曲���,所有聲波的共同存在才是真實的歷史,沒有哪個聲波能夠成為獨唱���。所有的歷史偶然都有必然的因素在里面。因此就老舍而言�,他的死也是必然的�����,偶然中有其必然�����,這也是歷史的一般規律�����。

攝影記者:林重先